楽しもう家政学

特徴

家政学をすべての人に

|

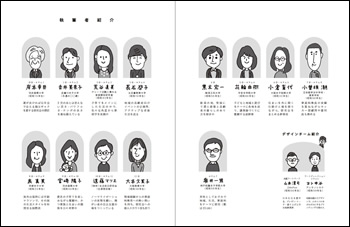

専門も年齢もそれぞれ違う多彩な執筆メンバーが結集しました |

本書は,多くの家政系の大学で使用されているテキストを一般向けにリニューアル,加筆修正をほどこしたものです。 |

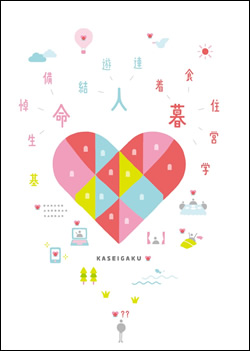

家政学とは

|

衣食住,愛すること,悼むこと,遊ぶこと,学ぶこと,家政学のテーマは幅広い! |

家政学とは私たちの日々の暮らしの基本である「家庭生活」(家族やひと,衣食住,家計管理など)の実態や構造,あるいは社会との関係を直接の研究対象とし,その好ましい実現を目指す科学のことです。その本来の意味は,日常生活で直面する種々の問題に対して,自分なりの意見や方法をはぐくむ,そのためのアプローチの仕方を編み出し,実践することにあります。そしてそれは,日々の生活の中でこそ真価が発揮されるものです。「生活に寄り添う身近な学問」と本書のサブタイトルで銘打っている所以ですが,しかし,現実には,家政学は一般に馴染みのあるものとは言えません。 |

リニューアルのポイント

|

「第1章 胎児の命は誰のものか」より |

そこで本書はまず「家政学って何?」という一般の方に向けて,手にとってみたくなるような装丁に改め,その表紙は抽象画家のザンポン氏に,色鮮やかな家政学のイメージを表現していただきました。そして家政学の本質部分は「誰にでも起こりうる,生活の中の様々な課題にどのように向き合うとよいか」という視点に置き換えて,よりよく生きるための道しるべの一つとして,読者に提供しています。 |

本書が提示する視点

|

人生を考える視点が満載。4章は国立大学の入試問題にもなりました。 |

本書が提示する視点については,「もくじ」をご覧ください。家政学という学問が,私たちの生活にどのように寄り添っているか,浮かび上がってくると思います。これらの話題から,読者が得られることは知識だけではありません。行動に結びつくことが,この科学の特質なのです。 |

新しい教科書をぜひお手にとってください

|

つまり本書は,家政学の書籍として,かつてなく一般読者にアプローチを試みたものであり,そして本書によってはじめて家政学に触れた読者には,新たな生活の発見が導かれるという,家政学に馴染みのある方にも,そうでない方にも,他の書籍とはひと味も二味も違った趣を感じていただける本になりました。 本書からぜひ,新たな家政学の扉を開けてみてください! |

家庭科を教えられている先生へ

小中高校の「家庭科」の学習内容と,科学としての「家政学」には強いつながりがあり,教科内容は家政学の到達した深い知見を参考に構成されています。それらには不易のものもありますが,社会が大きな転換点を迎え,私たちの生活に質的な変化が生じると,家政学が扱う内容は拡大し,家庭科で教えるべき課題も,それに応じて変化・発展してきたという経緯があります。

次期学習指導要領が告示された今,新しい授業を模索されている家庭科の先生にこそ,お読みいただきたい本です。ぜひご一読いただければ幸いです。

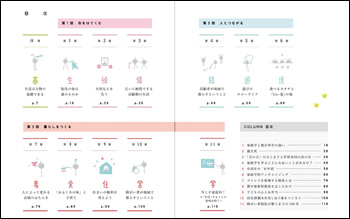

目次

序章 生活は万物の基礎である

第1部 命をはぐくむ

第1章 胎児の命は誰のものか

第2章 大切な人を失う

第3章 互いに納得できる高齢期の生活

第2部 人とつながる

第4章 高齢者が地域で暮らすということ

第5章 遊びのスローライフ

第6章 食べるカタチと「Co-食」の場

第3部 暮らしをつくる

第7章 人によって変わる衣服のはたらき

第8章 「おふくろの味」と子育て

第9章 住まいの権利を考えよう

第10章 障がい者が地域で暮らすということ

第11章 今こそ家庭科! ー「生活」することの意味を問うー

仕様

| 判型 | A5 |

| ページ数 | 136 |

| 価格 | 表示できません。 |

| ISBN | 表示できません。 |

本商品の販売

![[解説]実践 総合的な学習の時間の指導法](../../00_top/new_461660.jpg)