8

コミュニケーションを支える

文法指導とは

田村岳充(宇都宮大学教職大学院助教)

はじめに

本稿では,中学校の英語授業で,コミュニケーションを支える文法指導をどのように進めていくのかについて,令和3年度版SUNSHINE ENGLISH COURSEの新しい紙面を紹介しながら解説していきます。新しいSUNSHINEを使って,生徒たちのコミュニケーション能力を一緒に育んでいきましょう。

小学校の英語授業にあるヒント

先日私が見た小学校6年生の授業は,児童がその日に出かけたばかりの社会科見学を話題にしたSmall Talkから始まりました。先生が,Where did you go this morning? と児童たちに問いかけると,児童たちはにこにこしながら訪問した場所を答えました。先生が,Oh, you went to _____. That's great! What kind of company? と続けると,児童たちは,Bus company. Truck company. などと反応しました。すると先生は,Oh, a bus company! You went to a bus company. と受け止め,Did you ride a bus? とたずねました。テストコースでバスの試乗をした児童たちはさらにうれしくなり,Yes! Test course! と応じました。そこで先生は,Really? You rode a bus! How big was the bus? How fast? 100 kilometers? More?  などと返し,バスやトラックの大きさ(長さ),試乗したときのバスの速さ,距離,さらには車体の色などについて,既習の「数」や「色」の表現もくり返し用いながら,一般動詞の過去形を使って児童が実際に体験したことを引き出していきました。

などと返し,バスやトラックの大きさ(長さ),試乗したときのバスの速さ,距離,さらには車体の色などについて,既習の「数」や「色」の表現もくり返し用いながら,一般動詞の過去形を使って児童が実際に体験したことを引き出していきました。

私が強く感じたのは,「小学校の先生が,文法事項の教え込みをせずに,児童の気づきを引き出しながら授業を進めている」ということでした。実はここに,中学校でも大切にすべき「コミュニケーションを支える文法指導」のエッセンスがあると感じたのです。

ことばの習得に必要な3要素

中学校での文法指導について考えるときには,ことばの習得に必要な3要素を念頭に置いておくことがとても大切です。

言語習得の3要素

●形式(form) 「どのように」

文法規則・語彙・イディオム・発音・綴りなど

●意味(meaning) 「何を」

トピック・テーマ・メッセージなど

●機能(function)

「いつ」「どこで」「何のために」

コンテクスト・状況・使用目的など

(Larsen-Freeman D.(2001)をもとに筆者が作成)

言語習得の3要素のうち,どれか1つでも欠けてしまうと,ことばの習得はうまく進まず,コミュニケーション能力の育成が非常に難しくなると言われています。

中学校の英語授業の大きな課題の1つに,語彙や文法事項など,学んだことを知識として生徒に身につけさせることへ過度に意識が向かってしまうということがあります。特徴的なのが,文法事項の説明が多く,機械的な反復練習やあらかじめ決められたフレームに沿って会話する練習に終始してしまうという傾向です。こうした授業では,上述の3要素のうち,「形式」「意味」の2つはカバーされますが,「機能」についてはあまり意識されません。したがって,学んでいる文法事項は「いつ」「どこで」「何のために」使われるのか,生徒は理解できません。授業は練習のための練習の場となり,その目的も,学習したことを身につけることになってしまいます。これでは,「生徒の気づきを引き出すことなく文法事項を教え込む」ことになってしまいかねません。

こうした課題を克服するための鍵は,生徒が新出文法事項と出合うとき,それが「いつ」「どこで」「何のために」使われるのかという「機能」,特にコンテクストを大切にすることです。

文法事項との出合いをプロデュースするScenes

令和3年度版SUNSHINEでは,各課(PROGRAM)の最初に,新たにScenesというコーナーを設けました。

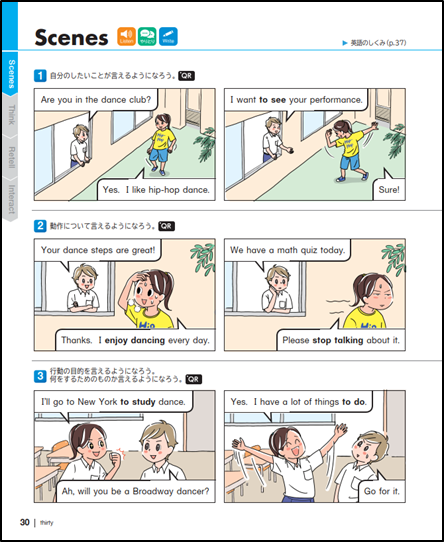

これは,2年生のPROGRAM 3のScenesです。このPROGRAMでは,to不定詞の3つの用法および動名詞について学ぶことになりますが,それぞれが「いつ」「どこで」「何のために」使われるのか,そのコンテクストがマンガを通して体感的に理解できるようになっています。

Scenes(2年 p.30より)

平成28年度版のSUNSHINEでは,PROGRAMの各セクションの最初にBasic Dialogが置かれていました。Basic Dialogは,新出文法事項を含んだ文を1つだけ示すのではなく,会話の流れとして示すことで,コンテクストが表現されるように企図されたものでした。令和3年度版SUNSHINEのScenesではマンガを取り入れ,登場人物たちが実際にやり取りをする様子も示すことで,コンテクストがさらに伝わるように工夫されています。

Scenesの具体的な活用方法

Scenesでは,各課で学ぶ新出文法事項が台詞に埋め込まれたマンガがセクション数分用意され,1つのページに集められています。PROGRAMの最初に全て集められているからといって,その全てを一気に扱う必要はありません。1つのマンガを導入したら,本文を1セクション扱うというように進めても構いません。Scenesのマンガのストーリーや扱われている文法事項を考慮しながら,柔軟にカスタマイズして活用することができます。

授業展開例(内容解説資料 p.7より)

ではここから,2年生のPROGRAM 3のScenesを取り上げて,指導の具体例を紹介していきます。

|

PROGRAM 3 セクション1 PROGRAM 3 セクション1(2年 p.30より) |

PROGRAM 3 セクション1 Listen,Speak & Write (2年 p.31より) |

|

例えば,セクション1を導入するときの例をあげてみましょう。

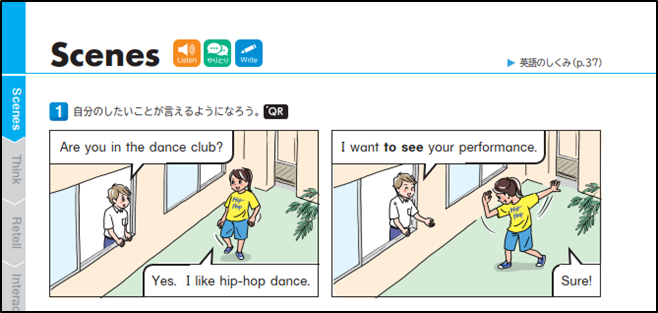

【パターン① マンガを先に示す例】T:Teacher S:Student

| T | Look at the scene of Section 1. Listen to the dialog. (音声を流す) |

| T | What are the boy and the girl talking about? |

| S1 | Club. |

| T | Club. What club? |

| S2 | Dance club. |

| T | Yes. The dance club. The girl with the yellow T-shirt is in the dance club. What does she like? |

| S3 | She likes hip-hop dance. |

| T | That's right. She likes hip-hop dance. Then, what does the boy want to do? |

| S4 | He want... |

| T | He wants to... |

| S4 | He wants to see... |

| T | her... |

| S4 | He wants to see her performance. |

| T | That's right. By the way, what club are you in, S4? |

| S4 | I'm in the brass band club. |

| T | Oh, the brass band club. That's great. S5, you're a good friend of S4, right? |

| S5 | Yes. |

| T | I want to see S4's performance. What do you want to see? |

| S5 | I want to see the concert. |

| T | That's wonderful. I want to see it too. |

【パターン② マンガを後に示す例】T:Teacher S:Student

| T | When I was a junior high school student, I was in the basketball team. |

| S1 | Really? |

| T | Yes. I was good at basketball, but now I'm not sure.... |

| Ss | (笑い) |

| T | By the way, S2, what club are you in? |

| S2 | I'm in the truck and field team. |

| T | Oh, the track and field team. That's great. S2, can you run fast? |

| S2 | Well, yes, but a little. |

| T | Oh, don’t be shy. You’re a very good runner. I know! I want to see your race. |

| S2 | Thank you. |

| T | S3, what club are you in? |

| S3 | I'm in the volleyball team. |

| T | You're in the volleyball team. That's cool. I want to see your performance. S4, what do you want to see? |

| S4 | Her volleyball game. |

| T | You want to see her volleyball match? |

| S4 | Yes. I want to see her volleyball match. |

| T | Me too! Then, I'd like you to listen to a dialog. You'll listen to a dialog between a boy and a girl. What are they talking about? (音声を流す) |

| T | What are they talking about? S5? |

| S5 | Dance club. |

| T | Yes. The dance club. Who is in the dance club? |

| S5 | Girl. |

| T | Yes. The girl is in the dance club. What does she like? |

| S5 | She likes hip-hop dance. |

| T | Yes. Do you like it too? |

| S6 | So-so. |

| T | What does the boy want to see, S7? |

| S7 | Her performance. |

| T | He wants to see her performance. OK, now, open your textbook to page 30. Look at the scene of Section 1. Now listen to the dialog once again. |

このように,マンガを先に扱っても後に扱っても,先生方の普段の指導スタイルに応じて活用することができます。

Scenesのねらいは,生徒たちと新出文法事項(ここではto不定詞の名詞的用法)とを,自然なコンテクストの中で出合わせることです。

2つの指導例(Small Talk)も,本稿の最初で紹介した小学校の授業のSmall Talkに近く,生徒にとって身近なトピックを扱いながら,意味のある自然なコンテクストの中で,くり返し文法事項に触れさせるようにしていることがわかります。

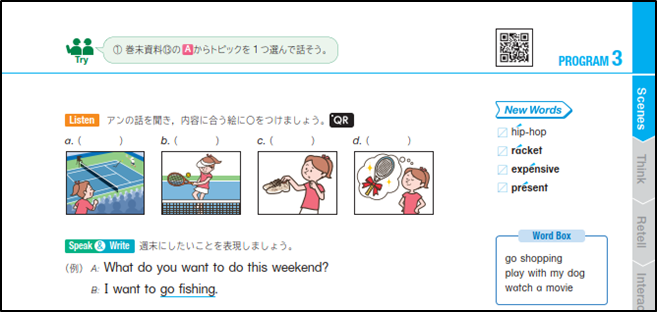

Scenesを使って文法事項に触れさせたあとは,その右側のページのListenやSpeak & Writeへと進みましょう。生徒たちの「聞くこと」「話すこと」「書くこと」の技能を統合的に活用させ,コミュニケーションの中で文法事項を使った即興のやり取りができるようになっています。ここでは,機械的な反復練習とは違い,即興のやり取りができる力を段階的に身につけさせることができるのです。この段階では,生徒に誤りなく完全な形でやり取りをすることを求めるのではなく,まずは生徒自身が言いたいと思っていることを表現させるようにしましょう。生徒が誤った表現を使っていることに気づいたら,その発話を適切な表現に言いかえて伝えるなどのサポートをしましょう。誤りを過度に気にしてしまうと,生徒は英語を口にするのをためらうようになってしまいます。まずは生き生きとやり取りする生徒の姿を引き出すようにしましょう。

PROGRAMの学習の出口,「英語のしくみ」

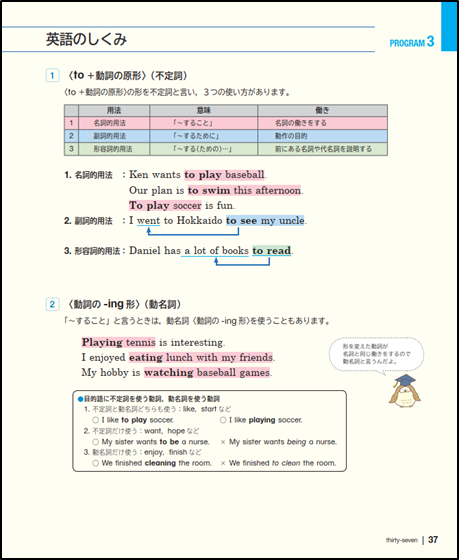

各PROGRAMの最後に置かれているのが「英語のしくみ」です。そのPROGRAMで学んだ文法事項について,わかりやすく整理されています。

|

英語のしくみ 英語のしくみ(2年 p.37より) |

「英語のしくみ」の具体的な活用方法

「英語のしくみ」を扱うときに留意することは,そのPROGRAMで学習した文法事項について,「先生がただ解説をして終わらない」ということです。取り上げられている例文を生徒に示し,どのような意味になるのかたずねるようにしましょう。生徒が気づき,学んだことを言語化させることで,一人ひとりの理解状況を把握することにもつながります。個別に答えさせる前に,一緒にやり取りをしてきたクラスメイトと話し合う時間を取るようにすると,協働的な学びの機会にもなります。

例文がどのような「意味」になるのか,また,その「意味」を表すためにどのような「形式」が使われているのか,生徒自身の気づき・理解を言語化させながら,確認していきましょう。

生徒の発言を受け止めたら,最後は先生が改めて文法事項について整理し,まとめていきます。先生の話を聞きながら,生徒たちは自分たちの気づきや理解について確認することができるのです。自分の気づきや理解が正しいことがわかると,その後の学習に向けての自信を得ることにもつながっていきます。

本稿では,「コミュニケーションを支える文法指導」として,令和3年度版SUNSHINE ENGLISH COURSEのScenesと「英語のしくみ」とを相互に結びつけた指導の具体例を紹介してきました。ことばの習得過程とも親和性が高く,生徒のコミュニケーション能力を最大限に高めることができるSUNSHINE ENGLISH COURSEをぜひご活用ください。

●参考文献

Larsen-Freeman D. (2001). Teaching grammar. In: Celce-Murcia M. (eds) Teaching English as a Second or Foreign Language. Boston: Heinle & Heinle