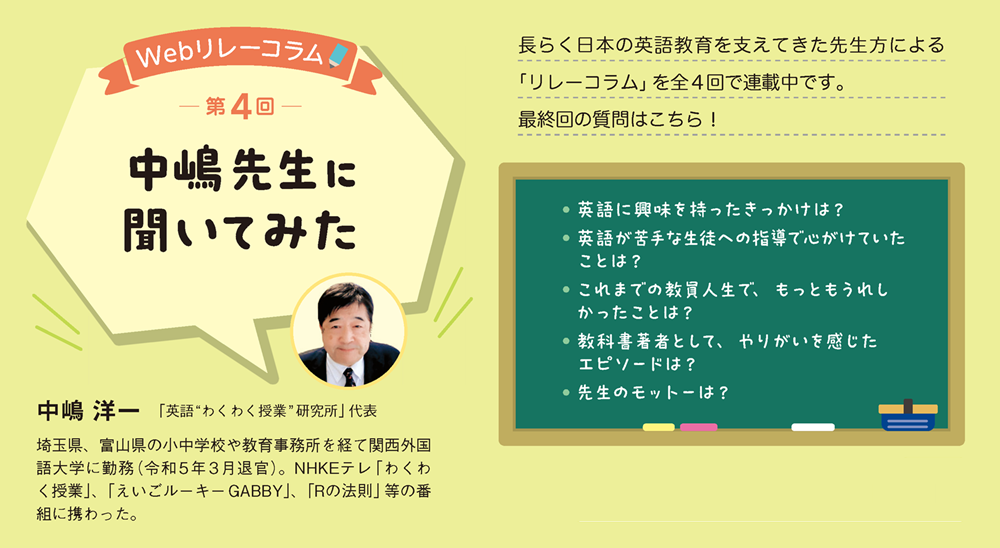

|

英語に興味を持ったきっかけは? |

|

小学校4年生のとき、ビートルズが来日して以来、私の英語学習の“師匠”はずっと「ビートルズ」である。初めて買ったレコードが“Hey Jude”(シングル盤)。1枚370円の時代だった。貯めた小遣いはすべてレコードへと消えた。 レコードは、CDや音楽配信とは異なり、自分の手で裏返すことができた。A面とB面には異なったコンセプトがあり、裏返すときは新しい世界を想像してドキドキした。“Turn”(違う面にすること)によって、場面だけでなく、人の気持ちも切り替わる。それを大事にしたいものである。 レコードを両手で持ってターンテーブルにそっと置き、息を殺してレコード針を静かに下ろす。その瞬間、プツプツという音が聞こえ始め、やがて曲が始まる。ボタン一つで曲を飛ばすこともない。人差し指にカートリッジの端を乗せてそっと持ち上げ、目指す溝に“そおっと”下ろす。その時のワクワクした気持ち、それこそがアナログがもつ「よさ」ではないだろうか。教育も、デジタル全盛の時代だからこそ、アナログの温かさを忘れてはならない。 英語の歌は、生徒にとって「生きた教材」になる。ただ、内容を知らないまま歌うのでは意味がない。内容を理解した上で歌う(音読する)ことで、頭にシーンが浮かんでくるようになる。つまり、英語の語順のまま英語が理解できるようになっていくのである。 筆者は、英語の歌のシラバス(3年間)を作り、北原先生、田尻先生、久保野先生、井上先生、蓑山先生と開隆堂から『決定版!授業で使える英語の歌20(正・続)』を出版した。その中では、多くの「読み取り」の実践例を紹介した。発問次第で、どれだけでも生徒の「思考」は鍛えられる。 |

|

英語が苦手な生徒への指導で心がけていたことは? |

|

アンケートを取ると、英語が苦手な生徒たちが「できるようになりたいこと」として選ぶのは「教科書の音読」が圧倒的に多い。「友だちといっしょに授業に参加したい、そのために自分の力で教科書が読めるようになりたい」という願いがあるからだろう。退屈そうに寝ているのは、関心がないフリをしているだけなのである。そんな彼らに「英語ができない」「やる気がない」とレッテルを貼るのではなく、丁寧に個々と向き合い、単語や英文が正しく読めるような指導を心がけた。 「英文が読めない」というのは、「英語が苦手」という自己認識につながる。逆に言えば、音読指導を丁寧に行い、自信をつけてさえやれば、どの生徒も顔を上げて授業を聴くようになる。初任校でとったアンケート結果にハッとしてから、毎年、独自に自由記述のアンケートを用意した。それが自分の授業づくりに大いに役に立った。特に、多くの生徒が支持をした音読指導は、その後彼らの意見をもとに質的に向上していった。 正しく読めるようになれば、聞き取れるようにもなる。NHK Eテレ『Rの法則』で音読のコツを紹介した際には、ネイティブスピーカーの口元を大きくアップに映し、舌の位置、歯の当て方をわかりやすく示した。日本語にはない子音(l, f, v, th)と/ə/(舌をどこにも触れずに口の真ん中で止めて発音する)の指導の大切さを説いた。また、授業では、「内容語」(名詞、形容詞、副詞、疑問詞、一般動詞、指示代名詞、not)を強く長く読む練習を徹底したので、英語の発音(音読)に自信をもつ生徒が増えた。このように「正しい指導」を心がければ、生涯にわたって「使える英語」が身につくはずである。 |

|

これまでの教員人生で、もっともうれしかったことは? |

|

初任のときは、1年2クラス、2年1クラス、3年3クラスを担当した。学校が荒れていたので、教材研究は苦労した。やんちゃな生徒たちが授業に出られるようにと、毎夜「怪談話」の教材研究(音読)もした。彼らが怖い話に興味があると聞いたからである。怪談は、ゆっくりと間をとって話をする。ストーリーが佳境に入ってくると、目遣いや話し方も抑揚をつける。そして、身の毛もよだつような場面に来ると、グッと引きつけて「うわーっ!」と驚かす。「ひえーっ!」「キャーッ」という悲鳴がクラス中に響く。「どうしたっ!?」と、隣のクラスの先生たちが血相を変えて教室に乱入(?)して来られたこともあった。 怪談話に鍛えられ、いつしか筆者の話し方も上手になっていた。おかげで、どの生徒も授業を真剣に聴くようになった。授業への集中度と比例して、学力も上がり、英語好きの生徒が増えていった。 生徒会の企画で、全校生徒に「私の推しの先生」というアンケートがとられたことがある。筆者は2票差で2位(1位は3年の体育教師)となった。結果発表のとき、「2位は中嶋先生」という声で一斉に歓声が上がった。生徒からは、「洋一先生の授業は楽しいし、ひいきもしない。掃除も雑巾掛けをする。」と言われた。生徒の評価は、教師という「人間」に対して行うのだと思い知った。そのとき、指導技術や目新しい活動を求めるのではなく、生徒とともに丁寧に授業を紡ごうと決心した(Q5参照)。 |

|

教科書著者として、やりがいを感じたエピソードは? |

|

教科書の編集に関わって25年。毎回の改訂で会議に提出した原稿は、没になったものも含めて、軽く段ボール箱2箱分くらいになる。大変な作業ではあるが、新しいものを創り出す喜びはその苦労を凌駕する。 忘れもしないのは、開隆堂出版の平成24年度版中学校英語教科書で、各学期の最後に統合型のタスク(3年間で9つのMy Project)を用意したときのことである。今までの教科書にはなかった、ゴール(最終的に身につけたい力)から逆算して通常課につなげるという発想だった。また、Basic Dialog(オーセンティックな対話形式で新言語材料を導入)も新しい試みだった。編集部からは「時期尚早ではないか」という不安の声もあがった。しかし、従来のように教科書を淡々と消化していくような授業では、テストのための指導になりがちで、生徒が主体となって言葉を身につけるという学習にはならない。抜本的な見直しが不可欠だった。 統合的なタスクでゴールを設定し、文脈の中で思考する訓練をするというプロセスを示せば、教師だけでなく、生徒もそれを意識せざるを得なくなる。これが現場で指導する教師に理解してもらえるか。それは「賭け」に近かった。しかし、そんな心配とは裏腹に、ゴールから逆算した教科書の構成とプロジェクト型学習やBasic Dialogはたくさんの方に支持され、うれしく思った。My Projectに取り組んだ先生からは、「My Projectでは、生徒が実に生き生きしている。これが英語学習なのだと思った。」という声が聞かれるようになり、大きな自信となった。 |

|

先生のモットーは? |

|

小学校、中学校、そして大学と授業の場は変わっていったが、筆者のスタンスはいつも同じだった。「授業とは、学習者とともに紡ぎ、練り上げていくもの」という考えである。生徒が作成する自己表現の作品やコメントなどは、推敲の場面と時間を与え、より高次の内容となるように心がけた。 彼らがこだわりをもって制作した成果物は、いつも仲間の心を大きく揺さぶるからである。そして、その成果物を後輩にとって大切なサンプル教材にする。それを駅伝の襷のように、次々に繋いでいくというのが筆者のモットーであった。 先輩が書いた英詩(Tomorrow)を和訳するという授業で、英語の得意なAはTomorrowを「あなたの未来」と訳した。同じグループのBは「きっとくる」と訳した。Bは英語が苦手だったが、独特の世界観をもっていた。“When you are sad, I’m here. So don’t worry.”を、Bは「あなたが泣きたいなら、そばにいてあげる。だから、そんな顔しないで。」としていた。 Aは、その奔放な訳に驚いた。Aは、“I’ll let you go. Don’t use a map.”の訳に悩んでいた。Bの訳はこうだった。「引き止めたりなんかしないよ。だって、道は自分で切り開いていくものだもの。」推敲の時間を経て提出したAの訳は、次のように修正されていた。「 主体的に学習に取り組む態度は、生徒が「まだできる、もっとできる」という気持ちになったときに育つのである。 中嶋先生のホームページ「なかよう備忘録」はこちらから https://nakayoh.jp/ |

| もどる | 第3回へ |