「できた!」と目を輝かせる子がいれば、「難しい……」とつぶやき、立ち止まる子もいます。子どもたちは毎日、さまざまな表情で授業に臨んでいます。そうした子ども一人ひとりに心を寄せながら、先生方は真摯に授業づくりに向き合っておられることと思います。

では、こうした日々の実践の中で、私たち教師はどれくらい「評価」を意識しているでしょうか。

ここでは「指導と評価の一体化」について、改めて考えてみたいと思います。

1.指導と評価の一体化について

文部科学省「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」(平成31年)では、評価の改善の方向性として「①児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと、②教師の指導改善につながるものにしていくこと」が示されました。「評価」は子どもの学びを支え、よりよい成長へと導くための重要なプロセスであり、この考え方は「指導と評価の一体化」の根幹にあるものです。

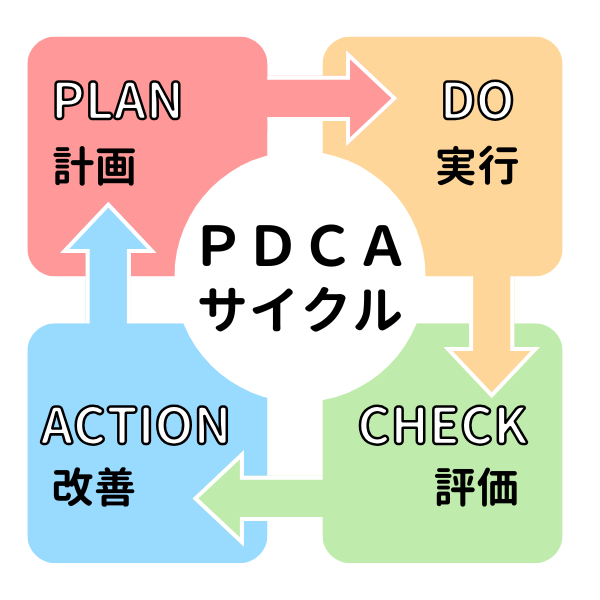

~授業づくりとPDCAサイクル~

授業づくりではまず、目標を設定し、それをもとに授業を設計します(Plan)。次に、計画に沿って授業を実施し(Do)、目標に照らし合わせて子どもたちの理解の程度やつまずきを丁寧に見取って評価します(Check)。そして、その結果をもとに教師は指導方法を見直したり、必要に応じて子どもたちにフィードバックを行い学習改善へとつなげていったりします(Action)。この「Plan→Do→Check→Action」のサイクルを繰り返すことで、子どもの実態に即した授業が実現し、学びの質の高まりをより確かなものにしていきます。評価が授業づくりの過程に組み込まれ、指導と有機的に結びつくことで、評価は真に意味をもつものとなります。この一連の流れこそが、「指導と評価の一体化」といえます。

~評価が子どもの笑顔をつくる~

教室を訪れると、心が温かくなる光景を目にすることがあります。

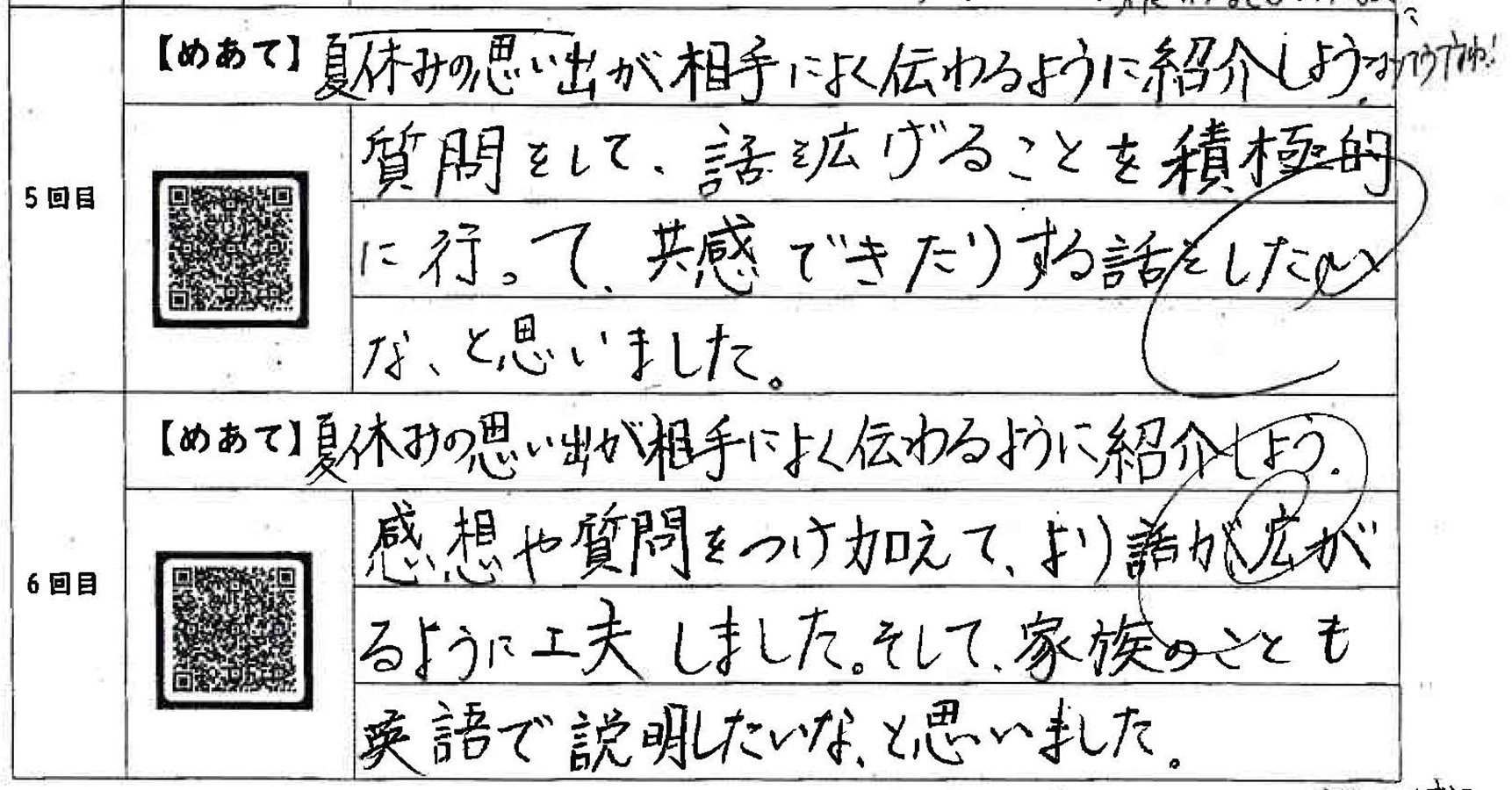

たとえば、ある子は「初めは言えなかったけれど、何度も練習したら『総合的な学習の時間』が英語ですらすらと言えるようになりました」と、笑顔で振り返っていました。また別の教室では、「情報を加えて話が広がるようにしたので、夏休みの思い出がよりよく相手に伝わったと思います」と、誇らしげに語った子もいました。

こうした言葉からは、評価が子どもたちの学びを支え、成長を実感する機会になっていることが伝わってきます。もちろん、その背景には、教師の的確な見取りと、それにもとづく指導・支援があり、子どもたちを「次の一歩」へと後押ししているのです。

髙木展郎氏が述べる「子ども自身が自分のよさに気づく『Assessmentとしての評価』」。それが、まさに教室の中で、子どもたちの笑顔というカタチとなって現れた瞬間でした。

2.「形成的評価」の意義について

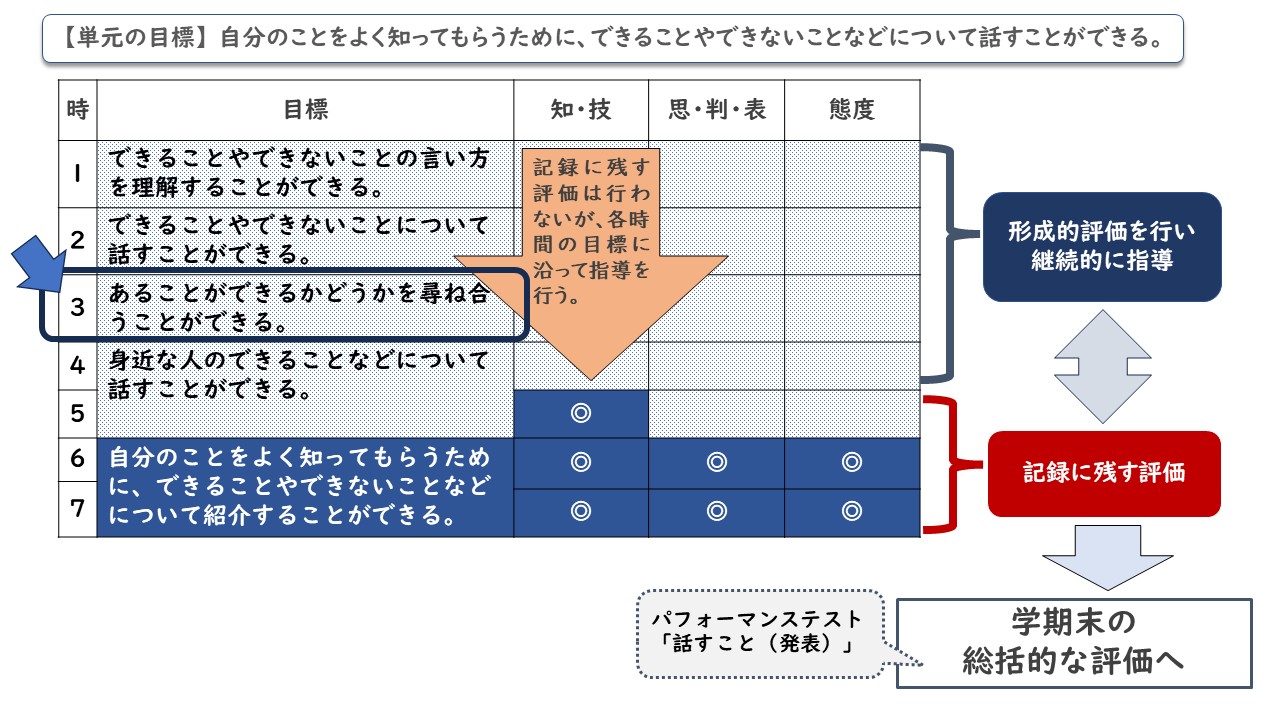

ご存じのとおり、評価には、「総括的評価」と「形成的評価」があります。単元や学期の終わりに行う「総括的評価」に対し、「形成的評価」は学習の途中で子どもの達成状況を把握し、指導や学習の改善へとつなげるために行うものです。とりわけ日常の授業実践において「指導と評価の一体化」の鍵を握るのが、この形成的評価です。

~ある授業の一場面から~

ある外国語科の授業で、形成的評価の意義について考えさせられる場面に出合いました。

助動詞canを扱う全7時間の単元の第3時、記録に残す評価は行わず、「あることができるかどうかを尋ね合うことができる」という目標に沿って指導を行う時間でした。

子どもたちはインタビューシートを手に、“Can you ~?”と友だちと楽しそうに尋ね合っています。前半の活動を終えた後、先生は中間指導の時間を取りました。ここは、形成的評価を生かす大切な指導の場面です。

ところが、先生からの言葉かけは「楽しそうに活動できていましたね」「5人以上の人に尋ねられた?」「笑顔で、アイコンタクトはできたかな?」といった行動面の確認にとどまりました。子どもたちは「はい!」と元気に答え、そのまま後半の活動へと移っていきます。

「先生、少し待ってください……。」

思わず、そうつぶやきたくなる瞬間でした。

子どもたちは、この日の授業で、Can you ~? という表現に初めて触れます。もちろん、最初から正しく言えるはずはありません。実際、“Soccer?”(“Can you play”が抜けている)、“Can you piano?”(“play the”が抜けている)、“Yes, I do.”(正しくは“Yes, I can.”)など、誤りが多く見られました。それでも、子どもたちは気に留めることなく英語を使って話そうと一生懸命。友だちとのやり取りを、心から楽しんでいる様子が伝わってきました。温かい雰囲気の中、楽しさの余韻を残して授業は終了。子どもたちが自分の発話を振り返ったり改善したりする機会は、とうとう訪れませんでした。

もし、中間指導の場面で、本時の目標に沿った言語面へのフィードバックが加わっていたら……。子どもたちは、表現をより正しく使うことを意識し、「次の一歩」を踏み出せたかもしれません。そして、「できた!」という達成感を味わえたのではないでしょうか。

~的確な見取りが「次の一歩」へ~

教科指導の最終的な目標は、「子どもたちができるようになること」です。先の授業でいえば、すべての子どもが、「あることができるかどうかを尋ね合うことができるようになること」を目指します。

その実現のためには、教師が本時の目標に照らして、何を見取るべきかを明確にし、その視点をもって子どもたちを評価することが欠かせません。さらに、その評価にもとづいて、必要な支援やフィードバックを行うことで、子どもたちはようやく「次の一歩」を踏み出すことができるのです。

子どもたちが見せてくれる「できた!」という笑顔は、何よりも私たち教師に大きな力を与えてくれます。

その笑顔を引き出すために、評価は単なる結果の記録ではなく、学びを支え「次の一歩」を後押しする営みであることを、常に心に留めていたいものです。

そして同時に、評価は教師自身の成長を促すきっかけにもなります。指導と評価が有機的に結びついた授業づくりこそが、教育の質を高める鍵であり、私たち教師が「学び続ける存在」であることの証しともいえるのではないでしょうか。

今回、開隆堂『Junior Sunshine』特設Webページ内の「LIBRARY」に掲載している「評価規準・基準例」をアップデートしました。見直しにあたって、特に留意したのは、評価基準に関する次の3点です。

- 「指導と評価の一体化」を実現するために、評価の視点がぶれないよう、単元目標や評価規準との整合性を一層意識したこと

- 「評価の三観点」の趣旨をより明確に反映させ、児童と共有しやすい表現へと文言を見直したこと

- 記録に残す評価の際の目安となるよう、「a」と「b」の違いをより具体的に示したこと

このアップデート版が、先生方の日々の授業づくりや評価の一助となれば幸いです。

▼アップデート版「評価規準・基準例」のダウンロードはこちらから https://www.kairyudo.co.jp/2024/english/#library

参考文献

参考文献

- 中央教育審議会(2019)「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」文部科学省

- 髙木展郎(2019)『評価が変わる、授業を変える 資質、能力を育てるカリキュラム・マネジメントとアセスメントとしての評価』三省堂

- 髙木展郎ほか(2022)「小学国語科の新学習指導要領全面実施に向けた学習評価」日本教材文化研究財団