1. はじめに

新しい学年に上がって真新しい教科書をもらったときの感動は誰にでもあるだろう。名前を記入しながら「早く中が見たい」と思ったことは学びの原点である。その教科書を自分が作ることになって感じるのは,「生徒はかつての私と同じような感動と興奮を味わうことができるだろうか」ということだ。私が中学生の頃,英語の教科書はそのような感動と興奮を呼び起こさせてはくれなかった。他教科の教科書が自分でどんどん読んでいけるのに,英語の教科書だけはどういう構成になっているかすらわからなかったからだ。「教科書は先生のもの」当時の私はそう思っていた。しかし,言語は人に教わらずとも自分で勉強できるもの。そういう教科書を作りたいという気持ちがずっとあった。

時あたかも「自律した学習者」「自学」「SALL(Self Access Language Learning)」というキーワードが飛び交う時代に入っている。生徒の視点に立った教科書を,生徒を中心に据えた授業をする先生方にとって使い勝手のいい教科書を。これが今回の教科書作りのキーワードの一つであった。

2. 新しい紙面構成

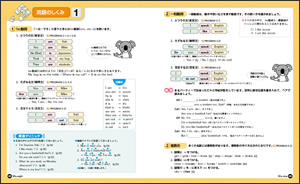

立場上,全国のさまざまな学校で授業を見せていただく機会がある。そのほとんどの授業は,[基本文(新出文法事項)の導入 → 練習 → 本文の内容理解,音読]といった流れになっている。もちろんこれ以外の流れの授業があってもいいと思うが,基本的にはこのスタイルが多いのではないか。そうだとしたら教科書の紙面構成もそれに合ったものにして,学習者(生徒)に流れがわかるようにしたほうが自学にも進みやすくなるだろうと考えた。平成24年度版Sunshine English Course(以下Sunshine)が大きく紙面構成を変えたのはそういった理由からである。

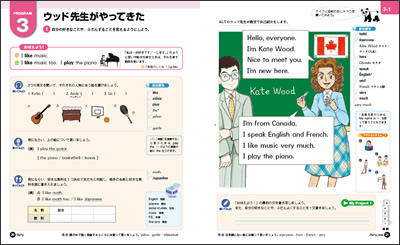

図1 Sunshineの新しい紙面構成(1年pp.30-31)

通常PROGRAMの基本的な流れは次のようになる。

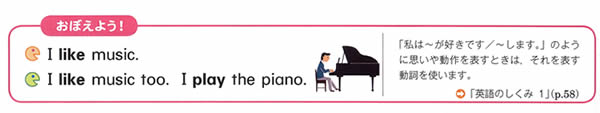

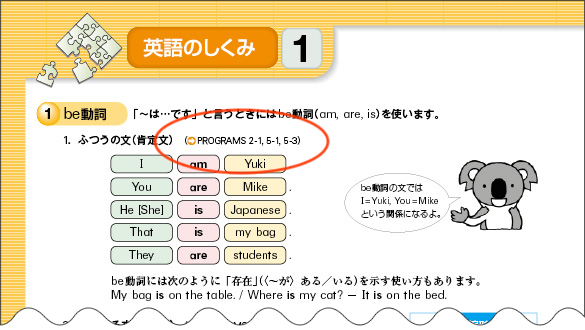

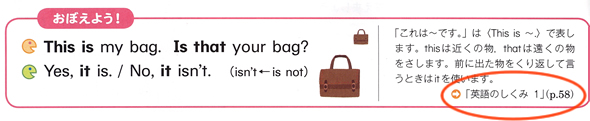

1まずは,1年は1往復の,2,3年は2往復の,典型的で自然な場面設定の対話「おぼえよう!(2,3年はBasic Dialog)」の中で,基本文(新出文法事項)を導入する。ここで,どういう場面でターゲットの文法項目が使われているのかを生徒につかませる。

図2 PROGRAMの左ページ:「おぼえよう!」(1年p.30より)

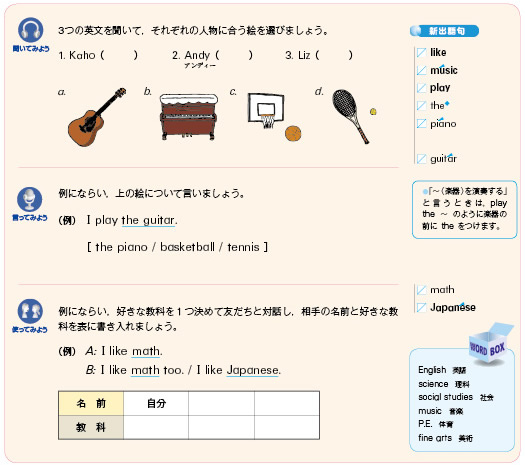

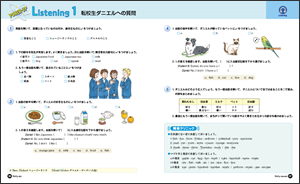

2次に,新出文法事項の練習を「聞いてみよう(2,3年はListening)」から始め,「言ってみよう(2,3年はSpeaking)」へとつなげる。Speakingでは最初にパターン・プラクティス(mechanical drills)を行い,次に「使ってみよう(2,3年はLet’s Try)」で擬似的コミュニケーション活動(meaningful drills)を行う。このあと,先生によっては自作のペアワークなどで実際的コミュニケーション活動(communicative drills)を入れられるかもしれない。

図3 PROGRAMの左ページ:

「聞いてみよう」「話してみよう」「使ってみよう」(1年p.30より)

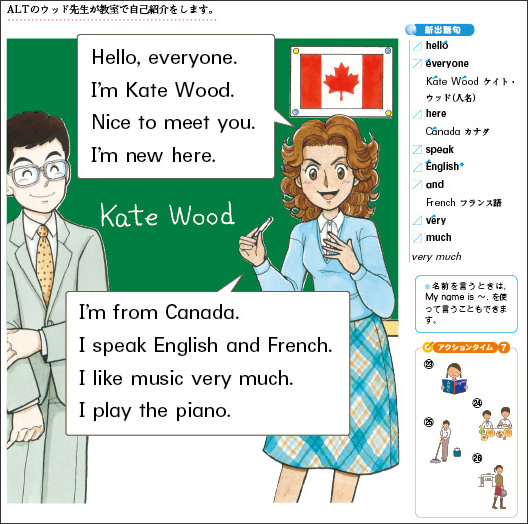

3さらに右ページに配置されている本文を導入し,内容理解から音読に移る。

図4 PROGRAMの右ページ:「本文」(1年p.31より)

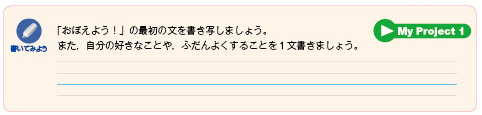

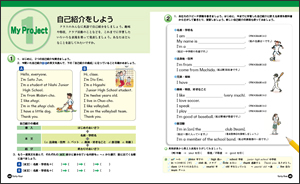

4音読でしっかり土台作りをしたあと,最後に書く活動「書いてみよう(2,3年はWriting)」になる。十分な口頭練習(fluency work)のあとに書く活動(accuracy work)を配置してある。このWriting活動が後のMy Project(パフォーマンス活動)へとつながっていくのである。

図5 PROGRAMの右ページ:「書いてみよう」(1年p.31より)

図6 My Project(1年pp.44-45)

3.生徒にとって自学の参考書となる教科書

「1. はじめに」でも書いたように,生徒が自学できる要素が教科書には必要である。生徒にとって何かわからないことがあったときに,どこを見ればその解決法が載っているのか,あるいは,どうやって英語の学習を進めたらいいのかを明示したい。Sunshineには,生徒が家庭学習や自学をするときのための工夫が随所に散りばめられている。いくつか例をあげよう。

1. 新出単語の横の

1. 新出単語の横の![]() (チェックボックス)

(チェックボックス)

「その単語を見て発音できるようになったら上半分を塗りつぶす,意味がわかるようになったら下半分を塗りつぶす」「意味がわかるようになったら上半分を塗りつぶす,つづりが書けるようになったら下半分を塗りつぶす」などのように,各自が工夫して語彙の定着が図れるようになっている(右図)。

2. 右ページ下の音読マーク

音読は頭の中に英語の世界を作るために欠かせない活動である。開隆堂の伝統であるすぐれた本文は音読のための格好の教材である。何度も何度も音読をして頭に聴覚像(acoustic image)を作ってほしい。それが英語の基礎になるのだ。

ところで,音読の回数はどれくらいが必要十分だろうか。北原メソッドでは,平均的な生徒(評定3の真ん中の生徒)が25回音読すると本文が自然に頭に残ることが長年の実践で実証されている。そこで今回の教科書では,本文ページの右下にサイコロのようなマークを5つ重ねてある(右図)。5回音読したら1つのサイコロを塗りつぶす,というように使っていただければよい。

ところで,音読の回数はどれくらいが必要十分だろうか。北原メソッドでは,平均的な生徒(評定3の真ん中の生徒)が25回音読すると本文が自然に頭に残ることが長年の実践で実証されている。そこで今回の教科書では,本文ページの右下にサイコロのようなマークを5つ重ねてある(右図)。5回音読したら1つのサイコロを塗りつぶす,というように使っていただければよい。

3. 文法事項などの初出ページがわかる

わからなくなったら最初に教わったページに戻れる仕組みになっている。生徒は教科書を行ったり来たりしながら教科書を徹底活用できる。

図7 英語のしくみ(1年p.58より)

図8 おぼえよう!(1年p.50より)

4.教師にとって検索が簡単な教科書

授業をやっていて,「え~と,この単語どこで教えたかな?」「この文法事項の初出はどこだったっけ?」「これまでに教えた形容詞は何だったかな?」など,先生にとって必要な情報がさりげなく示されている。たとえば,My Projectであったり,英語のしくみであったり。また,PROGRAMは赤,Power-Upは水色,My Projectは緑,英語のしくみはオレンジというようなインデックス代わりのカラーの使い分けであったり。ぜひご活用いただきたい。

|

|

| 図9 My Project(1年pp.44-45) | 図10 英語のしくみ(1年pp.58-59) |

|

|

| 図11 PROGRAM(1年pp.30-31) | 図12 Power-Up(1年pp.36-37) |

| 北原延晃 (きたはらのぶあき) |

東京都の公立中学校で英語教員として長年教鞭をとる。現在,東京都港区立赤坂中学校教諭。「生徒に楽しく学習させたい。ムダな勉強はさせたくない。教師も楽しく教えたい。教師は教えすぎず,生徒が自分で調べたり,友だちと考えたりする時間を作りたい。赤ちゃんがことばを覚える過程を大事にしたい」がモットー。 東京都の公立中学校で英語教員として長年教鞭をとる。現在,東京都港区立赤坂中学校教諭。「生徒に楽しく学習させたい。ムダな勉強はさせたくない。教師も楽しく教えたい。教師は教えすぎず,生徒が自分で調べたり,友だちと考えたりする時間を作りたい。赤ちゃんがことばを覚える過程を大事にしたい」がモットー。

|

| 主な著書 |

| 『決定版!授業で使える英語の歌20(正・続)』(開隆堂),『英語授業の「幹」をつくる本(上・下巻)』,NHKDVD『わくわく授業-わたしの教え方』(以上ベネッセコーポレーション)など。 |