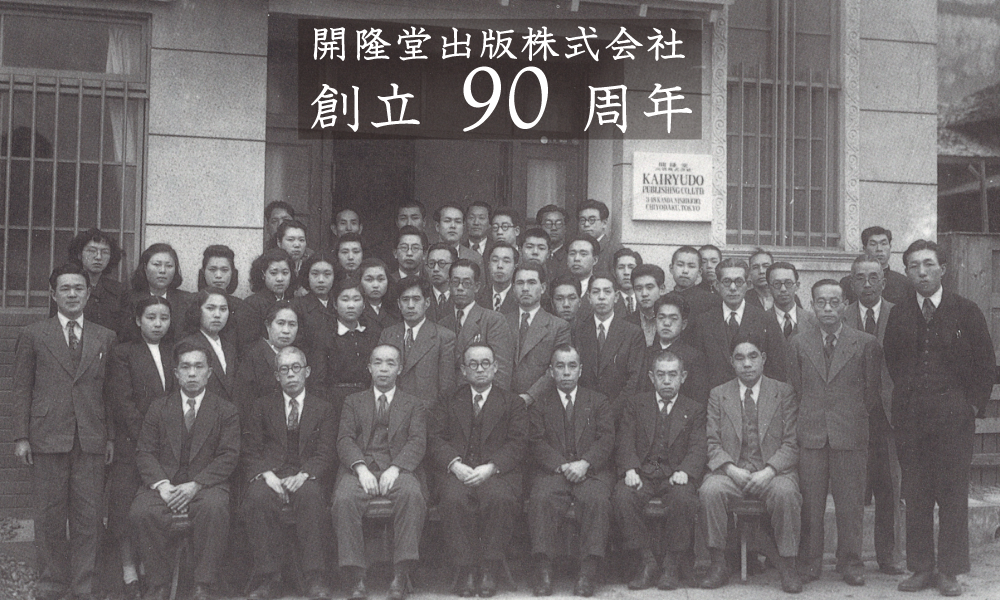

平成29年(2017年)10月18日、弊社は創立90周年を迎えました。大正15年(1926年)中村寿之助によって神田錦町に設立された「開隆堂書店」が、現「開隆堂出版株式会社」の出発点となります。その後、小、中、高等学校の教科書をはじめ、多くの参考書、教材等を開発して、教育事業の普及に努力を重ねて参りました。このような事業を続けてこられたのも、諸先生方をはじめ、関係者の皆様や読者の皆様のご支援と、諸先輩のご尽力のおかげにほかなりません。深く感謝申し上げます。

今後とも、わが国の未来を担う子どもたちのために、教育への貢献を果たして参る所存ですが、90年という節目を経て、新たな歩みを始める弊社に、より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成29年10月吉日

開隆堂出版株式会社 代表取締役会長 中村隆弘

開隆堂出版株式会社 代表取締役社長 大熊隆晴

1.戦前の時代

江戸時代から本の街として知られた、神田錦町で誕生した「開隆堂書店」の最初の出版物は、「中等英語讀本参考図鑑」「国語漢文学習参考図鑑」の2冊である。創業者の中村寿之助は、その後旧制中学、高等学校、専門学校、大学予科向けの英語リーダーなどを刊行し、やがて透写式ペンマンシップの開発により全国からの注文が寄せられるようになったことから、昭和10年(1935年)に書店から合名会社へと改組する。 |

リーダーの一冊。

昭和8年当時の開隆堂の発行目録。 |

2.戦後の復興のスタート

戦争は終わったが、神田は空襲で焼け野原となり、神田錦町にあった住居も失われていた。そこで中村寿之助は神田錦町1丁目に住居兼印刷工場を建設し、昭和21年(1946年)には開隆堂出版株式会社を設立して代表取締役社長に就任する。同年錦町3丁目に自宅兼事務所を構える。また翌年には新社屋が完成した。 |

昭和22年開隆堂出版㈱社屋完成

昭和24年4月 社屋の前で「全員集合」。 |

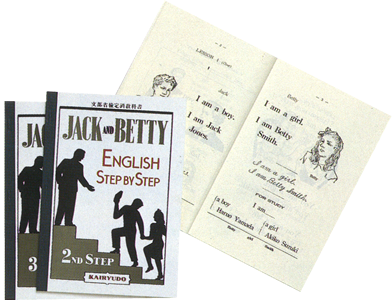

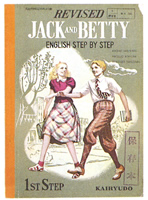

3.JACK AND BETTYの時代

「学習指導要領一般編」(試案)では、英語は中学校でも高等学校でも必修ではなかった。しかし、社長の中村寿之助はこれからは英語の時代となることを見抜いていた。 |

昭和24年度用

昭和29~36年度使用 |

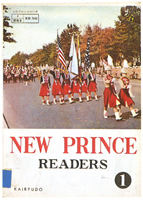

4.New PrinceからSunshineに

「JACK AND BETTY」の編集が一段落すると、社長の中村寿之助は英語教員の免許取得のための講習会を各地で開催とともに、「中村英語教育賞」を創設したり、「日本英語教育研究所」を設立したりと、日本の英語教育の発展を目指す。寿之助はいち早く視聴覚教育の重要性に着目し、レコード化や映画化を図っていった。 |

昭和37~40年度使用

昭和62~平成1年度使用 |

5.職業教育から技術・家庭に

終戦後、昭和22年(1947年)に義務教育が延長され新制中学校が置かれると、「職業科」が誕生する。その後昭和26年(1951年)に「職業・家庭科」と改められた。 |

昭和27年度用

昭和37~39年度使用

昭和56~58年度使用 |

6.造形教育の夢を現実に

昭和28年(1953年)に図画工作科の第1回の検定受付が始まる。まず東京芸術大学の先生方を中心に図工教育研究所を立ち上げ、その後各地の教育の実情に合わせて、東北では新造形研究会を、西日本では新しい造形の会を設立して教科書の編集を開始する。 |

昭和30~35年度用 |

昭和30~33年度使用 |

昭和55~57年度使用 |

昭和37~40年度使用 |

7.戦後教育のさまざまな教科書・副読本類

昭和28年(1953年)に新制中学校用に「新しい中学国語」を手がけると、翌年には高等学校用「精選漢文読本」「高等保健―青年期の保健問題」を刊行する。また昭和30年(1955年)には「中学社会(上・下)」を刊行している。 |

昭和28年度用

昭和30年度用 |

昭和29年度用

昭和30年度用 |

| 西暦(元号) | 会社のあゆみ | 主なできごと | 主な発行教科書のあゆみ | 社会の話題 |

| 1926(T15) | 開隆堂書店創立(3月) | 大正を昭和と改元 「小学校令」及び同施行規則の改正 |

中等英語読本参考図鑑 国語漢文学習参考図鑑 英語教科書等約15点出版 |

「伊豆の踊子」発表 |

| 1935(S10) | 合名会社開隆堂書店に改組(4月) | 「尋常小学算術」使用開始 | 英語教科書等約210点出版 | 第1回芥川賞「蒼氓」 |

| 1944(S19) | 企業整備により業界統合 高等諸学校教科書株式会社創立 中村寿之助常務取締役 |

青年学校の教科書を国定とする | ||

| 1945(S20) | 太平洋戦争終戦 | |||

| 1946(S21) | 同社解散(8月)開隆堂出版㈱創立(10月) 代表取締役社長中村寿之助 印刷工場新設 |

日本国憲法公布 文部省当用漢字1850字と現代かなづかいを発表 |

||

| 1947(S22) | 開隆堂出版㈱社屋完成 | 新学制による小・中学校発足 教科書検定制度、学習指導要領(試案)発表 |

ラジオドラマ「鐘のなる丘」始まる | |

| 1948(S23) | 教科書懇話会創立 | 教科書検定規則制定 教科書供給協議会設立 |

Jack and Betty, English Step by Step | 「リンゴの歌」流行 |

| 1949(S24) | 雑誌「英語教育」創刊 | 教科書検定基準告示 新教科書使用開始 全国教科書供給協議会に改称 教科書販売株式会社設立 |

High School English ,Step by Step Grammar and Composition | |

| 1950(S25) | 雑誌「職業教育」創刊 | |||

| 1951(S26) | 学習指導要領(改定) | 生活の喜び(家庭生活) 働く喜び(都市生活) 働く喜び(農村生活) |

||

| 1952(S27) | 中村英語教育賞創設 | 日本独立回復(対日平和条約、日米安全保障条約発効) 全国市町村に地方教育委員会発足 |

新しい中学国語 文学 輝く健康 English Highlights A New English Course |

|

| 1953(S28) | 社団法人教科書協会設立 | 新書き方 新しい中学国語 言語 New English Readers 精選漢文読本 高等保健 Modern English |

テレビ放送開始 | |

| 1954(S29) | 中村寿之助社長アメリカ視察 向丘倉庫・宿舎開設 |

小学図工 中学社会 健康 生物 Shorter English Readers |

映画「ゴジラ」 | |

| 1955(S30) | 「うれうべき教科書の問題」第一集発行 | 楽しい造形 中学生の造形 中学職業・家庭 |

||

| 1956(S31) | 副読本「小学家庭」刊行 雑誌「季刊造形ニュース」創刊 大阪支社開設 |

国際連合加盟 | 中学保健 化学 |

|

| 1957(S32) | 教科書公正取引協議会発足 | |||

| 1958(S33) | 日本英語教育研究所を設立 福岡出張所開設 |

小・中学校学習指導要領告示 | 国語 総合 新編 中学職業・家庭 |

1万円札発行 |

| 1959(S34) | 皇太子(現平成天皇)ご成婚 | |||

| 1960(S35) | 北海道連絡所開設 | 図画工作 小学家庭 The Way to Living English New Hope English Readers |

||

| 1961(S36) | 名古屋出張所開設 | 小学校学習指導要領実施 | 美術 保健体育 技術・家庭(男子用) 技術・家庭(女子用) New Prince Readers |

|

| 1962(S37) | 中学校学習指導要領実施 | 漢文精選 化学 生物 地学 保健体育 |

||

| 1963(S38) | 高等学校学習指導要領実施 無償供与開始(小学校から) |

家庭一般 | ||

| 1964(S39) | 開隆館出版販売㈱設立 | 社団法人全国教科書供給協会設立 | 東京オリンピック開催 | |

| 1965(S40) | 教学図書協会設立 中教審「期待される人間像」の中間草案発表 |

|||

| 1967(S42) | 神田錦町旧本社社屋完成 | 1億総中流意識時代 | ||

| 1968(S43) | 中村寿之助社長叙勲 | 文化庁設置 | ||

| 1970(S45) | 新著作憲法公布 | 大阪万博開催 | ||

| 1971(S46) | 小学校学習指導要領実施 | |||

| 1972(S47) | 開盛館ビル(印刷工場)完成 | 中学校学習指導要領実施 | New Prince English Course | 札幌オリンピック開催 沖縄復帰 |

| 1973(S48) | 中村隆弘社長欧州・アメリカ視察 | 高等学校学習指導要領実施 「当用漢字音訓表」「送り仮名の付け方」告示 |

Shorter English Readers | オイルショック |

| 1976(S51) | 財団法人教科書研究センター設立 | 「およげ!たいやきくん」流行 | ||

| 1980(S55) | 小学校学習指導要領実施 | 技術・家庭(男女共通)(上・下) | ||

| 1981(S56) | 雑誌「KGKジャーナル」家庭科通信から改題 | 中学校学習指導要領実施 国際教育開発協会発足 |

||

| 1982(S57) | 「実践造形教育体系」刊行 | 高等学校学習指導要領実施 | 「気配りのすすめ」ベストセラー | |

| 1983(S58) | 九州出張所、北海道出張所を支社へ改組 | |||

| 1984(S59) | 臨時教育審議会発足 | 新・理科Ⅰ | ||

| 1985(S60) | 男女雇用機会均等法成立 | |||

| 1986(S61) | 創業60周年式典 「実践英語教育体系」刊行 |

|||

| 1987(S62) | 大阪花の万博情報誌「花と緑」創刊 | 臨時教育審議会最終答申 | Sunshine English Course | 「サラダ記念日」ベストセラー |

| 1989(H1) | 文京区向丘新本社完成 「実践家庭科教育体系」刊行 |

昭和を平成と改元 | 消費税導入 | |

| 1992(H4) | 小学校学習指導要領実施 | ドラマ「ジャック・アンド・ベティ物語」放映 | ||

| 1993(H5) | 中学校学習指導要領実施中学家庭科の男女必修 | |||

| 1994(H6) | 高等学校学習指導要領実施 高校家庭科の男女必修 |

|||

| 1995(H7) | 兵庫県南部地震 | |||

| 1997(H9) | 大阪支社新社屋完成 東北支社開設 |

|||

| 1998(H10) | 東京中小企業投資育成株式会社の増資を受け資本金5,000万に増資 | 家庭一般 | 長野オリンピック開催 | |

| 2001(H13) | 小学校学習指導要領実施 | |||

| 2002(H14) | 中学校学習指導要領実施 小中同時採択 |

家庭基礎 家庭総合 情報A 情報B |

FIFAワールドカップ開催 | |

| 2003(H15) | 高等学校学習指導要領実施 | |||

| 2004(H16) | 中村隆弘会長叙勲 | 拡大教科書無償供与 | ||

| 2005(H17) | 情報C | |||

| 2006(H18) | 教育基本法改正 | |||

| 2009(H21) | 小学校「英語ノート」使用開始 | |||

| 2010(H22) | 教科書の日制定 | |||

| 2011(H23) | 東日本大震災 小学校学習指導要領実施 |

|||

| 2012(H24) | 中学校学習指導要領実施 | 社会と情報 | スカイツリー開業 | |

| 2013(H25) | 高等学校学習指導要領実施 | |||

| 2016(H28) | 東北支社移転 | |||

| 2017(H29) | 創業90周年 |

- 開隆堂と私(慶応義塾大学名誉教授 佐藤 喬)

- ネッシーの怪力で英語教科書著者に(福岡教育大学名誉教授 池浦貞彦)

- 教科書技術・家庭科(家庭分野)編集に携わって(元千葉大学教授 中間美砂子)

- 頑固にオーソドックスに・・・(広島国際学院大学教授 安東茂樹)

- 小学校家庭科の編集にかかわって(元日本女子大学教授 内野紀子)

- 開隆堂とともに走った(千葉大学名誉教授 藤澤英昭)

- 開隆堂一筋の半生(元・代表取締役 山岸忠雄)

- 創立90周年を迎えて(元・取締役 竹下友康)

- みな我が師(元・取締役 鈴木純美子)

開隆堂と私

慶応義塾大学名誉教授 佐藤 喬

今から56年前の昭和36年,私はフルブライト給費研修生として,ミシガン大学にいた。当時,東京教育大学の太田朗先生もミシガン大学に来ておられ,フリーズ教授指導のもとに博士論文を執筆しておられたが,ある日私に,「自分は世界各国を廻ってその国々の英語教科書を収集し,それは東京に置いてあるが,それらの資料をそっくり君に進呈するから,論文にまとめてみないか」と言われた。私は先生の厚意に感謝して承諾し,翌年帰国早々仕事にかかり,まもなく『各国の英語教科書分析研究』と題した私の論文が,大修館の雑誌『英語教育』に4回にわたって連載された。

するとすぐ開隆堂の英語編集部長・吉成正寿氏から電話があり,「先生の御論文を興味深く拝読させていただきました。つきましては,ぜひ一度お目にかかって,いろいろお話を…」ということになった。開隆堂と私との,長いおつきあいがこうして始まった。

私が開隆堂の著者の1人になったころ,私はまだ30代で,慶応義塾大学の助教授であった。65歳の定年に達した私は大学をやめて名誉教授になり,教科書の仕事からも手をひいた。この約30年間に,私が大勢の方々と協力して開隆堂から出した文部省検定中・高英語教科書は20種近くにのぼり,それらの総販売部数はおそらく3,000万冊を超えたであろう。つまり,それだけの数の日本人が私どもの作った教科書で英語を学んだことになるわけで,たぶん量的には,これが私の全業績中,最大のものであろう。

その点から言えば,開隆堂という一出版社は,私の人生において重要な意義を持つ存在であった。

著者仲間だった稲村松雄,鳥居次好,納谷友一,島岡丘,佐藤秀志,金田正也,池浦貞彦,青本昭六,松本青也,井出祥子等の諸先生,また編集部の吉成正寿,山岸忠雄,堤隆夫,佐藤博等の各氏…これらの方々との楽しい思い出の数々は,今でも忘れることができない。

私は最終的には,開隆堂の英語教科書の代表著者になり,同社の主催する「日本英語教育研究所」の所長となり,また同社発行の月刊雑誌『英語教育』の主幹になった。

さらに同社営業部の依頼を受けて,日本全国各地の英語教育研究会に出席し,数百回に及ぶ講演や授業実践を行った。そしてこれらの活動の経験を踏まえて,わが国の学校英語教育に関する著書を数冊公にした。同社はまた英文学に関する私の論文を集めて,『英文学試論集』と題した立派な本も作ってくれた。

英語教育の研究に一生を捧げた者の1人として,私の歩みは常に開隆堂と共にあった,と言ってよい。その開隆堂が,創立90年を迎えたという。たまたま私も本年満92歳に達した。同社への私の感謝の念はつきない。開隆堂の一層の御発展を,心から祈るものである。

ネッシーの怪力で英語教科書著者に

福岡教育大学名誉教授 池浦貞彦

英国大使館文化部の招待でエジンバラ大学大学院応用言語学科に留学して1年間が終わり,研究論文も提出してホッとしている時に学習院大学稲村松雄教授から手紙が届いた。中学校用英語教科書にネッシーを教材として使いたいので資料を集めて欲しいとの依頼である。次の週からスコットランド一周旅行に出かけネス湖も訪問する予定だったし,下宿のご主人ハンターさんがスコットランド人だから相談すると喜んで協力するとのことで早速承諾の返事を出した。

ネス湖の周辺にはお土産店も多く,関連のある出版物や玩具などをできるだけ沢山買い,ハンターさんが集めてくださった出版物なども一緒に郵送した。その結果は1968年出版のNew Prince Readers 3年生用Lesson 5にTHE MONSTER IN THE LAKEという題名で編集されている。当時ネッシーを実際に見たという湖畔ホテルの女性オーナーが居て,日本の朝日新聞にも1996年6月16日の社会面に「ネス湖に“泳ぐ物体”」という記事が掲載されて話題になり調査団まで派遣されたというので,教科書著者や使用している生徒さん達は喜んだことであろう。

帰国直前に稲村先生から礼状が届いて「帰国されたら東京に暫く滞在されるであろうから会ってくれないか」という一文が付けてある。13年間中学校で英語科教育を担当した経験もあって教科書には興味を持っていたし,若さも手伝ってお会いすることにした。 東京に着くと電話で連絡をして神田の開隆堂に出かけると,稲村先生と吉成編集部長が待っておられ談話が2時間ほど続いた。そして「それだけの経験をされたのであれば開隆堂が出版している月刊誌『英語教育』に寄稿してくれないか」と依頼され,拙文が1968年4~7月号に掲載された。

全国版に投稿する機会には恵まれなかっただけに自己満足していると,吉成編集部長が九州支社の2名を伴って来訪され「英語教科書の著者になってくれないか」というお誘いをいただいたのには内心非常に驚いた。お伺いすると,本社での面談が口頭試験で,月刊誌の拙文が筆記試験であったらしく「最初から分かっていればもっと立派に対応できたかも…」と反省しながら一応承諾することにした。

約30年間著者として全力を尽くす他に単著,共著,論文や投稿文を含めて219編,講演や研修座談会など北海道から沖縄まで542回(詳細は拙著『英語人生』開隆堂 2007年発行参照)経験できたことは自己研鑽のために役立った。この貴重な機会を与えてくださった開隆堂御一同様とネッシーの怪力に深く感謝申し上げると共に貴社益々のご発展をお祈り致します。

教科書技術・家庭科(家庭分野)編集に携わって

元千葉大学教授 中間美砂子

もう,90周年? すばらしいことですね。筆者としては,この90年間の一時期,社会的責任の大きい,教科書編集に携われたことは大きな幸せだったと改めて思っているところです。

今日の「技術・家庭」科は,戦後の新制中学校ではじめて設けられた教科で,教科名は,「家政」「家庭」「職業指導」「職業・家庭」「技術・家庭」と,大きな変遷を経てきており,その内容も大きく変化してきています。(日本家庭科教育学会編『家庭科教育50年』2000.8,建帛社)。

このような大きな変遷をたどりながらも,生活の営みにおける自立と共生,及び持続可能な社会を作る核としての生活の営みの重要性が注目され,義務教育における必修教科として定着してきたことは,まことに喜ぶべきことと思います。開隆堂では,既に1951年からこの教科の教科書の発行がなされており,この教科の重要性への認識が,当初からいかに深かったかがわかります。

筆者が中学校技術・家庭科教科書編集にかかわったのは,平成4年文部省検定済み「技術・家庭 上,下」以来,平成23年文部科学省検定済み「技術・家庭(家庭分野)」まで(平成5年度用~平成27年度用)の期間であったと思いますが,実際には,検定までの長丁場の作成期間が含まれ,随分長い間,開隆堂に通ったものです。休日や夜間にも打ち合わせる必要が生じ,社屋横の入口から,警備員の許可を得て入館したことなどもあり,なつかしく思い出しています。当時の職員の方は随分大変だったと改めて思います。

教科書作りでもっとも大変だったのはコンセプト作りです。学習指導要領の制約の中で,独創性を出していくことは至難の業です。喧々囂々,意見を出し合って,納得のいくコンセプトを決めていきます。ついで,それを具体化するための構成を考え,それにそって目次を決めていきます。さらに,目次にどういう言葉を用いるかという点では,体言止め,~する,~しよう,~を考える,~を知ろう等,こどもの心に響く言葉を選んでいくのです。その上でようやく内容作りに入りますが,文章,写真,イラスト,それらの割り付け,と際限なく作業が続きます。

教科書作りは,まさにオーケストラによる演奏のようなものではないでしょうか。著者,編集者,イラストレーター,スタッフ,教科書調査員,使用する側の教員,生徒,さらに,印刷,製本に携わる人々等々,このような多くの方たちの支えにより出来上がるのです。

教科書の社会的責任の重要性には測りしれないものがあります。今後とも,ますますよい教科書が作られていくことを期待しております。

頑固にオーソドックスに・・・

広島国際学院大学教授 安東茂樹

● 初めての教科書編集

昭和57年の夏、32歳の中学校技術科教員の私は、初めて技術科教科書の執筆者として昭和59年版教科書編纂に参加しました。夢のような仕事に確かな喜びとともに、責任の大きさに身震いするほどの感動を覚えました。メンバーは、高レベルの知識や技能を備えている著名な大学教員、地域で活躍する実践家やリーダーの中学校教員、そして丁寧な言葉遣いで求めるものが高く、鋭い指摘を突きつける編集部の方々でした。しっかりとした理論を踏まえながら、実践に即した親しみある教科書づくりでした。

一番若かった私は、議論結果を集約することが任され、非常に重い課題でした。7時間ほどの編集会議が終了すると宿題山積で、次回までに仕上げていくという繰り返しで大変でしたが、これは自分に授かった使命であると受けとめ、真剣に頑張りました。日本の技術科教育の発展に寄与できるんだと生きがいさえ感じていました。

● 思いが結集した原稿の哀れな末路

学習指導要領の改訂やその解説の内容に応じて、どのような教科書を作成するか、趣旨や方向性が定まります。そして日々の教育実践やこれまでの研究理論をもとに教科書の内容を構成します。会議では、考えが統一せず議論が白熱し、衝突や厳しい叱責さえ飛び交いました。幾たびも議論して、原稿が仕上がったときは、なんとも言えない充実感がありました。

しかし、思いが結集した原稿が、実行委員や校閲委員の精査と編集部の意向で書き換えられ、時には没になって、ほとんど形を残さないこともありました。あの激論は何だったんだろう、と、立ち直るのに時間を要しました。執筆には、そのような分業分担と全体調整で作りあげるシステムの厳しい現実がありました。

● 題材は夜決まる

会議の際に掲載する題材について聞かれ、自信満々で提案すると体よく没になりました。しかし、状況を判断し柔軟思考や拡散的思考を駆使してまとめれば取り上げられました。

編集会議が終了し、それぞれ知り合い同士で帰るとき、会議内容が話題になり、「あの題材は、こう取り上げればいいのでは?」「生徒が楽しいと思う題材に差し替えよう!」「この題材と関連する情報が得られるから紹介しますよ」など、ゆったりした雰囲気の気楽な会話からアイデアや発想が生まれました。それが起因となり、教科書に題材として掲載された時は嬉しく達成感を持ちました。全国の生徒が「作ってみたい」と思う魅力ある題材提示に努めました。

● 一貫した教科書づくり

教科書は、教室で教師が生徒に指導する際に基本となる教材です。授業のねらいを含む構成で、学習教材としての本質を外さない頑固さが大切です。そして、開隆堂出版の教科書は、技術科教育を「教える、授ける、育む」ことを教授するオーソドックスな行為を支えるものです。中学生の時の教科書ですが、大人になっても読み直すことができるように構成しています。それが90年間引き継がれてきた教科書づくりの伝統でしょう。

この教科書の向こうには、純真な目で好奇心を持って学ぼうとする生徒の姿が存在します。そのため、今一層の追求、改善、及び刷新が必要で、90周年を原点に、今後も益々の発展を願っています。

小学校家庭科の編集にかかわって

元日本女子大学教授 内野紀子

90周年おめでとうございます。

昭和初期から教科書等の作成・発行を始め,現在まで続いているということ,素晴らしい歴史ですね。私も開隆堂の教科書で学んでいたと思います。

その教科書編集の一端に携わらせていただいたのは昭和50年代の後半からだったと思います。まだ神田に会社があった頃でしたが,高名な研究者の先生方の一員に加えていただいて,どれだけお役に立つことができるのか,不安と心配な気持ちでいっぱいだったことを思い出します。それまで教科書がどのように作られていたかも分からず,当たり前のように使っておりましたが,多くの人々によって2年も3年もかけて作られている状況を知り,編集に参加して初めてその大変さを,身をもって感じた次第です。

小学校の家庭科は高学年のみ,各学年の年間の授業時数は70時間で教科課程を作り,教科書にしていったわけですが,平成になってから学年の時数が減少し(60時間と55時間),2分冊であったものが1冊にまとめられるようになったことは大きな変化でした。全面カラー化されたのも古いことではありません。4年に1度の改訂となったのもこの時期で,編集に少し余裕ができたのでしょうか。

教科書編集のスタートは,家庭科を通してどのような子供を育てたいか,教科書のコンセプトは,などの話し合いからでした。印象に残っているのは,斎藤健次郎先生(当時宇都宮大学教授)が教育学を反映した教科書作りをお話下さったことです。そのお話を聞くに付け,教師として子供達を主体的能動的に活動させる工夫がもっと必要だったと反省させられました。

教科書は全国で使われるものですから,それに対応できるものにしていかなければなりません。家庭科では家庭生活を学習の対象にしております。家庭生活は季節による変化,地域による違いなどがありますから,それらに配慮して教科課程を作成することは重要です。また,時代の変化が家庭生活や子供の実態に影響し,扱う教材や文言,イラストや写真,データなどによる表現方法に今まで以上に工夫が求められるようになりました。

各題材は協力者の方々と分担し,出来上がった原稿は多くの目を通してチェックし,完成原稿にもっていきました。完成までには多くの時間と研究者や現場の先生方,編集の方々,各作業にかかわって下さった方々など多くの協力者に支えられて作られているのです。表紙が整えられ1冊の教科書になったときは感動です。

各学校で教科書を使って活発な学習が行われることを期待し,さらに使って楽しく役立つ教科書を求めていきたいと願っております。

開隆堂とともに走った

千葉大学名誉教授 藤澤英昭

私も人生を振り返らなければならない時期に差し掛かっている。開隆堂年史とともに多くの私が重なっていたことを思い出す。開隆堂との最初の接点は『実践造形教育体系』の「平面構成」である。ただ不思議なことは「立体構成」は教育界の重鎮、故・高山正喜久先生であり、その他も著名な先生たちであった。一介の専門学校の教師に大役が回ってきたことになる。とはいえすでに、これも不思議なことにまったく小中学校の教師でもなく、教員養成機関の研究者でもない小生が文部省(当時)の教育課程学習指導要領-図画工作―の作成委員であった。このころは縛りのない世界に居たので造形教育の矛盾などについて各方面に噛みついていたように思う。在野で大きな声を出すなという意味もあって、千葉大学で存分にやれという羽目になり、流れで学部長まで引っ張られた。

千葉大に奉職した当時、私以外の7人の教授たちは図工、美術の競争他社の執筆者や容認派であった。私が開隆堂の編集著者になると公表した教室会議の席が一瞬固まったのをよく覚えている。

折から高山正喜久、西野範夫がリードして大教育改革が動き始めていた。平成元年に動き始めた教育課程の大改革は高揚感に包まれたものであった。学習指導要領はそれまでの指導事項の増減に終始することなく教育観を示すこととなった。「自ら学ぶ意欲」は「生きる力」に修辞的な変更をしているが、子供への教え方ではなく子供の学び方を考えていこうというスローガンが教育課程全体を貫いた。私が開隆堂で担当した最初の教科書は新しい学力観に基づく「図画工作」であった。編集に参加した現場の先生も大変熱かったし、剛腕・明晰でもあった。実に多くを学んだ。

神田錦町の旧社屋まで千葉大学―西船橋―竹橋のルートは記憶に鮮明に残っている。

故・高橋さん、佐野さん、鈴木さん、北角さんさらに大熊現社長とは千葉県の採択拡張でいろいろと動き回った。新しい学力観は最終的には教科書で実感を伴って見えるものになる。千葉の足元からしっかりという思いと私に賭けた開隆堂への恩義からよく走った。

これまでに多くの有能な先生方とお別れも告げた。開隆堂の社員の方のあまりにも若い他界にも立ち会ってきた。

勤務先の千葉大学も例外にもれず、独立行政法人化、学部の統合の可能性、他大学との合併検討というような未曽有な嵐の中にあった。評議員、学部長、大学院研究科長、東京学芸大学連合学校教育学研究科博士課程、国立大学協会、教育大学協会などいつも10指に余る本務の中で、開隆堂の編集会議は楽しかった、本当の“本務”であった。

90年史は思い出を語るだけでは済みそうにない。デジタル教科書は文部省に関わった当初から話題に出、20年近く前に、佐野元編集部長と勉強会に出席したのを覚えている。

デジタル情報に接して、学ぶ意欲に沿って学習を拡大・深化していくことは既定の路線のようである。この情報戦では今まで蓄えてきた老舗出版社の情報量が如何に生きて働くかが問われる。

またキックオフ!

開隆堂一筋の半生

山岸忠雄(元・代表取締役)

開隆堂創業90周年の輝かしい歴史の中で約半分ここに身を置くことができたことに感謝の念と誇りを感じております。OBの一人として懐かしい思い出の一端に触れさせていただきます。

私は昭和43年4月入社で、入社できたのは前年の10月頃中村寿之助社長、中村新一専務にお会いし採用をお願いしましたら中村専務から、「英語の編集部に入りたいなら少しアルバイトをしてみてはどうか。部長の吉成正寿さんは厳しい人だから、吉成さんがオーケーしないことにはねえ」と言われ、12月頃から翌年2月頃までアルバイトをし、その結果とその後の正式なテストを経て入社できたわけです。吉成部長は謹厳実直で部下には優しい方でした。以後取締役を経て退任されるまでお世話になりました。

入社2年目に、短期間入院されておられた中村社長が6月に入って急逝されたことを知って強いショックを受けたものでした。そして中村隆弘社長(現会長)の時代になりました。

この頃から高英教科書と中英教科書の編集担当の一人として編集会議に参加しましたが、中英は昭和47年度から使用のNew Prince English Course(著者代表:稲村松雄先生)で私は若かったせいか緊張の連続でした。そのあと昭和59年度から使用の上記教科書の改訂版(著者代表:佐藤喬先生)と、書名も構成・内容なども一新した昭和62年度から使用のSunshine English Course (著者代表:佐藤喬先生)などの編集に主任として参加しました。この名称の教科書は改訂を7回経て(著者体制の変更を伴いつつ)今日まで続いています。

どの教科書も各学年の構成・内容が決定したあと多数の先生方が3学年に分かれて執筆されるわけですが、完成までの先生方のご苦労は大変なものでした。会議は何回も何回も続き平日はもとより土曜、日曜、祝日にも開かれ先生方には大変ご苦労をおかけして申し訳ない気持ちでした。特に佐藤喬先生には著者代表を長くしていただき、その間会議のない日でもしばしば会社に立ち寄られ色々相談に乗っていただきました。感謝の気持ちで一杯です。会議はいつも明るく笑いに包まれて楽しかったことを思い出します。

平成18年度から使用の教科書が完成したあと編集実務から段々と離れ、労務担当、管理本部長、編集本部長、社長を経験し69歳のとき退社しました。開隆堂で過ごした約46年の間の出来事が走馬灯のように浮かび感慨一入です。歴代の社長、先輩、同僚、部下の方々には大変お世話になりました。

開隆堂が益々発展しますよう社長始め社員の皆々様のご活躍を期待いたします。

創立90周年を迎えて

竹下友康(元・取締役)

90周年を迎えられましたことは、今までの先輩各位の骨身を削った努力と現在の役員、現役の皆様のご努力のおかげと存じます。また、全国の教育関係者、取引先、同業者の方々からのご支援とご鞭撻の賜物と存じ、心より感謝申し上げます。

私が会社に入社したのは1967年神田に新社屋建設中のため、向ヶ丘の仮事務所でした。退社は2011年で約45年間、多くの先輩諸氏、仲間にサポートされ、叱咤激励され勤めさせていただきました。本当にありがとうございました。

勤めていた45年は殆ど営業部門でした。寮(本社5階、6階)で生活していたころ、熱海で営業部反省会が行われていたころ、英語、技家教科書の占有率が全国で60%以上であったころ、労働組合が結成したころや特に休日も含め昼夜問わずに意見を出し合った営業活動のマニュアルに取り掛かったことなど懐かしく思い出します。

2014年ごろに「教科書採択問題」についての報道がありました。そのため、文部科学省や教科書協会は、営業活動に関する事柄について今まで以上により厳しいルールを定めました。

営業は会社を代表して顧客と対応する重要な仕事です。「人間的魅力」を身につけ、提案型営業で使命と誇りを持って活動してください。優れた教科書、教材を全国の児童・生徒に是非、提供してください。お願いします。

創立90周年は通過点です。会長、社長はじめ管理、編集、営業各部門の皆さま、これまで以上に各部門が協力し合って会社が永遠に続きますよう頑張ってください。開隆堂のますますの発展をお祈りします。

みな我が師

鈴木純美子(元・取締役)

開隆堂創業90周年の後半45年余を編集者として過ごしました。長きにわたって働き続けられたのは幸いにして健康であった事と、編集という仕事を通して得た様々な刺激が気持ちをリニューアルし続けてくれたおかげだったと思います。

編集の醍醐味は、何もない処から立ち上げて読者に喜ばれる本に仕上げる事ですが、その過程で様々な人やモノ、方法と関わります。モノや方法は進化し、従来型の編集技術に習熟したと思ったらデジタル化へ突入しました。常に追い立てられている気がしましたが、振り返ればこうした日進月歩の変化に対処せざるを得ない日々が編集者としてのリニューアル化に役立ってくれたのでしょう。

長い編集生活の様々な場面でお付き合い頂いた方々には、仕事の事から生き方まで多くを学ばせて頂きました。特に著者を始めとする諸先生からは語り尽せない学びを得ました。1973年頃、英語教育界の重鎮であったI先生は、未だ青い私が「教科書の挿絵を漫画にしたらもっと売れるのでは」と問うと「挿絵がドラえもんになるのは次の世紀でしょうね」とおっしゃいました。60歳代だった先生が、大人にはまだ一般的でなかったドラえもんをご存知だった事に驚くと「英語だけ出来れば良いのではなく、生きていれば出会う様々な事を吸収するのが大切ですよ」と続けられました。I 先生のこの言葉は、編集者として野次馬の目を持つ事の大切さを教えて下さいました。

2002年、ある会で定年退職後のO先生にお会いしました。東京の田舎にあるご自宅で暮らし、都心にあるマンションは美術館へ行ったり、友達と会ったりする時の足掛かりにするなど楽しい日々のお話。その頃慣れない部門の管理職として壁に当たっていた私はつい「私も早く退職してそういう暮らしをしたいなあ」と言いました。「ダメダメ。あなたにはまだするべき事が沢山あるでしょ。それを先ずやらなくちゃ。それをやり終えたら初めてそういう日々が来るの。」O 先生は笑顔でしたが仕事から逃げるなとたしなめて下さったのです。

様々に心に残る教えを頂いた先生方の前にいつかは胸を張ってしっかりと立ちたい、その思いが45年間余の支えとなってくれました。我以外皆我師也。感謝あるのみです。